-

-

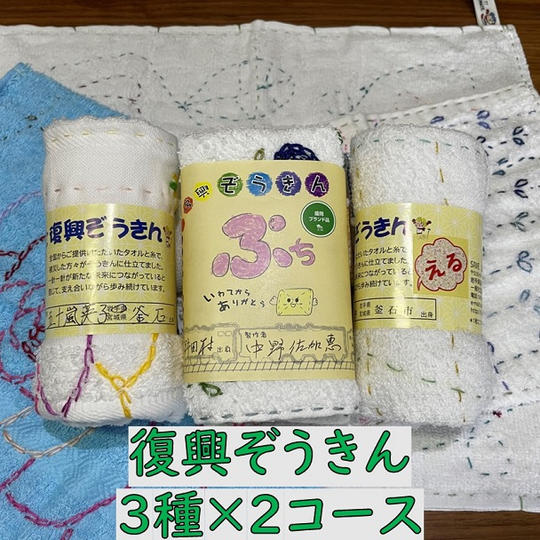

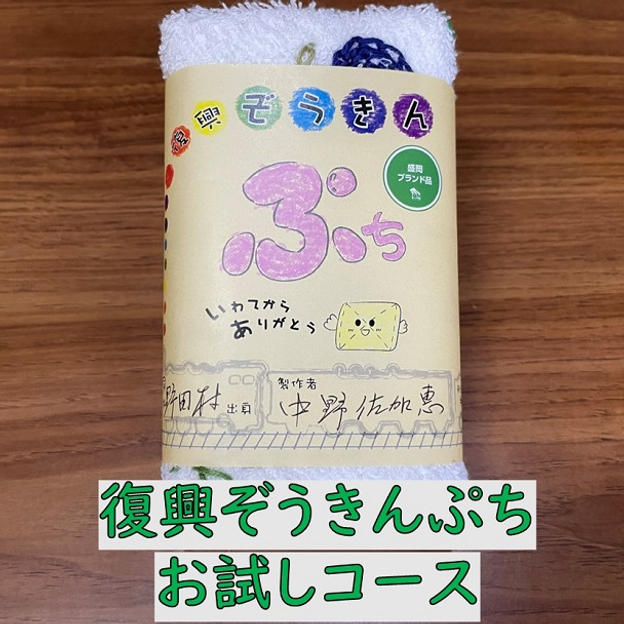

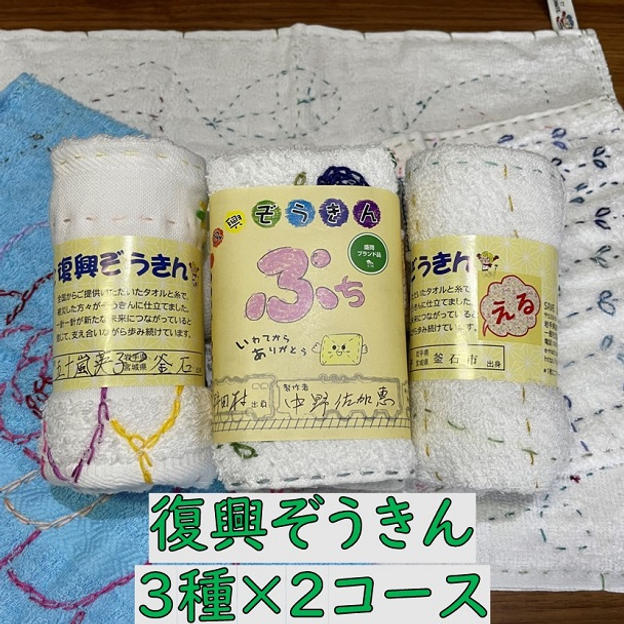

ともに歩み続けてきた「復興ぞうきん」

-

2011年から続いてきた復興支援プロジェクト「復興ぞうきん」

-

- 2011年東日本大震災直後に発足した「復興ぞうきんプロジェクト」。

当時、避難所生活を送る被災者の方に少しでも気を紛らわせてもらおうと、支援物資のタオルと裁縫道具を届けたことから始まりました。

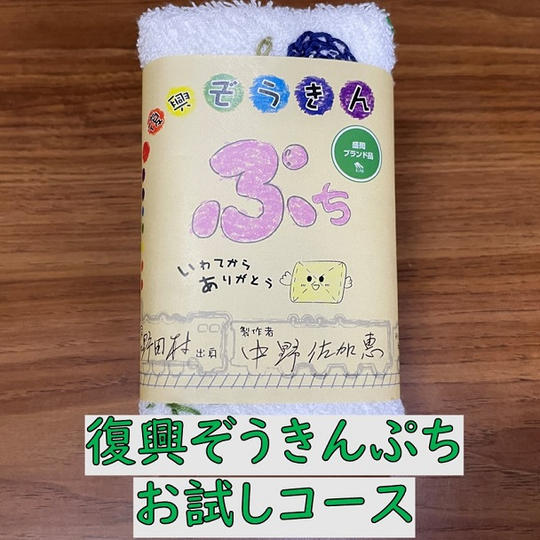

その後避難所が役割を終えると、縫い手の方々に収入を得ていただけるよう、手縫いぞうきんを販売する活動へと発展しました。

プロジェクトに参加している縫い手さんは、震災前の住まいを津波で失った方たちばかり。さまざまな事情で内陸部の盛岡市に移り住んだ縫い手さんたちは、同じ経験をした仲間と会えることを心の励みとしながら、ぞうきんを縫うことが生活の一部となりました。

開始から14年、参加された縫い手さんは200名を超え、縫われた枚数は約18万枚!

これまで2,600万円を超える金額が、縫い賃として縫い手さんたちの手に渡りました。

そして想いのこもったぞうきんは、海外を含むたくさんの方々とのご縁を紡いできてくれています。 -

仲間に会える「紡ぎサロン」

-

- 自宅で縫ったぞうきんを持ち寄る「紡ぎサロン」は、今なお、月3~4回開催されています。

自筆の名前入り帯封を巻く作業などを終えた後は、”お茶っこタイム”。震災前は見知らぬ者同士だったのが、今では心を許せるかけがえのない仲間となりました。

笑顔とおしゃべりが絶えないひとときとなっています。 -

震災から紡ぎ続けてきた「復興ぞうきん」だからできること

-

- この活動に共感して下さる多くの人々に支えられながら、また、かわいらしく使い勝手のよいぞうきんとして愛用されながら、「復興ぞうきん」はほかの多くの復興支援活動が終了していくなかでも、続いてきました。

そしてスタートから10年を過ぎた辺りからは、培ってきた経験と紡いできたご縁を、東日本大震災の復興支援という枠組みを超えて広げていくことを考えるようになりました。

“震災時の体験やその後の道のりを忘れず、伝え、これからの災害への備えに活かす”

その願いを形にする新たな取組みとして浮かんだのは、ほかでもない、被災からこれまで連れ添ってきた小さなぞうきんを、さまざまな方たちに縫ってもらい展示するというアイディアでした。 -

さまざまな想いが集まる「復興ぞうきん展」

- 2011年3月に起きた未曽有の大地震は、全国ほとんどの方の記憶に何らかの形で残っていると思います。

当時まだ幼かった、もしくは震災後に生まれた子も、就学年齢くらいになると、家族や学校から教わったり、3.11関連の番組などで目にすることもあるのではないでしょうか。

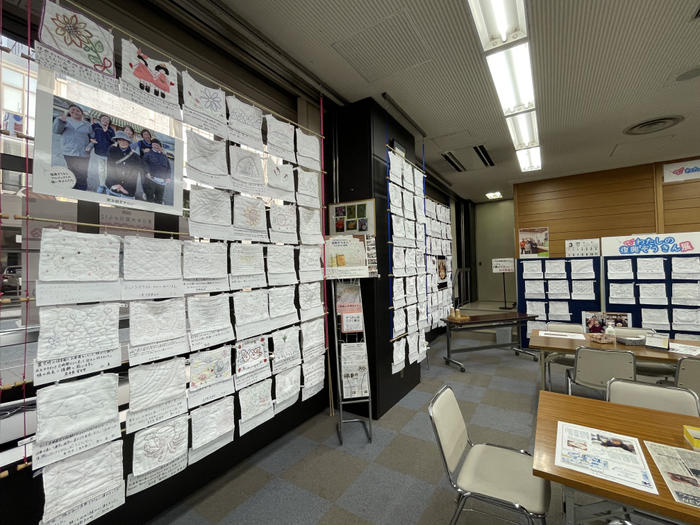

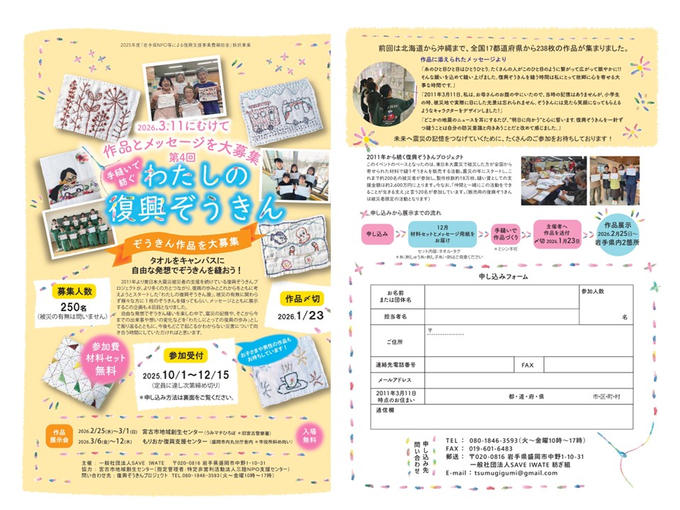

”3.11に向けて、被災の有無に関わらず、さまざまな方に1枚のぞうきんを縫ってもらい、メッセージとともに展示して、多くの方に見てもらおう”という企画が、2022年に立ち上がりました。

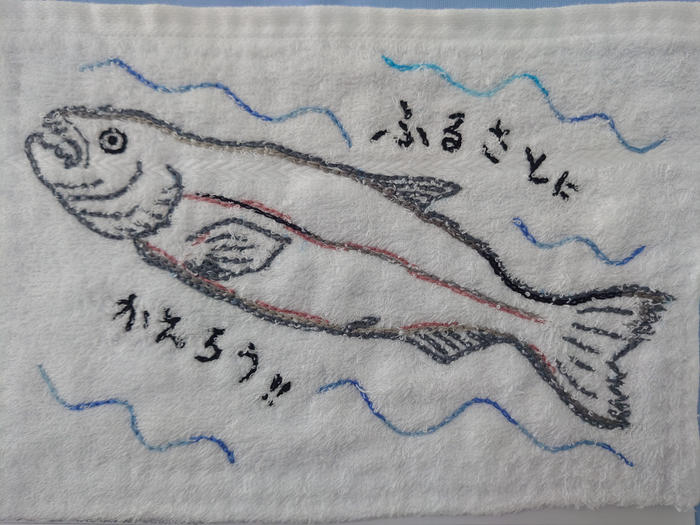

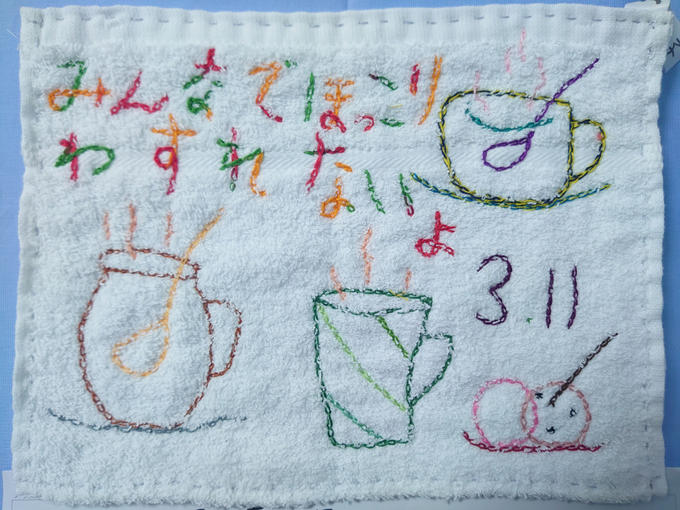

自由な発想でひと針ひと針ぞうきんづくりを楽しむなかで、震災の記憶やそこから今までの出来事や想いの変化などを「わたしにとっての復興の歩み」として振り返るとともに、今後もどこで起こるかわからない災害について向き合う時間にしていただければ…

震災前と大きく変わってしまった生活や景色のなかで、立ち止まったり、振り返ったりしながらも歩み続けている被災者の方たちに、あたたかい言葉を伝えてもらえたら…

そんな願いから生まれた「わたしの復興ぞうきん展」第1回が、2023年3月に開催されました。 -

-

予想を超える作品とメッセージの数々

-

- これまでのご縁をたどり全国へと参加を呼びかけたところ、東北から九州まで、小学生から90代の方まで、全部で269枚の作品とメッセージが届きました。

シンプルなもの、タオル地に縫われたとは思えないほど凝ったデザイン。

そして1枚1枚に、それぞれの記憶と経験と想いが詰まったメッセージが添えられていました。 -

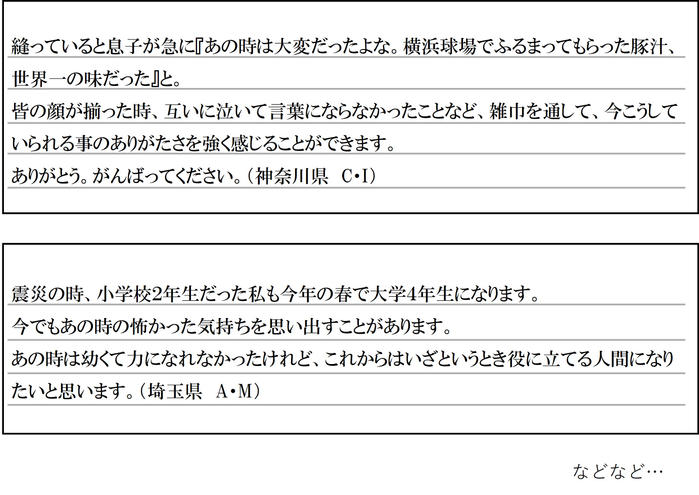

- まさに、それぞれに”あの時”の記憶とそこからの時間の流れがあることが、今なお被災地に想いを寄せてくださっているあたたかい心とともに伝わってくる、見ごたえのある展示会となりました。

-

広がっていく想いの環

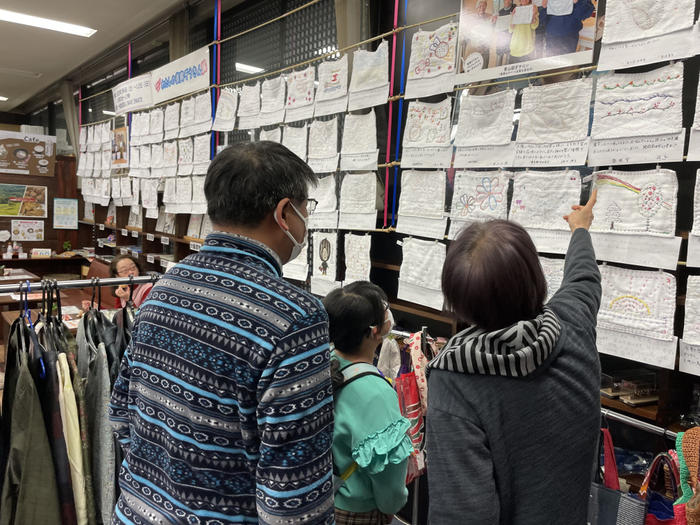

- 会場に足を運んだ方にも想いの環が広がっていきました。

-

- 上記以外にもとてもたくさんのご感想をいただき、大好評のうちに会期を終えました。

届いた作品・メッセージや会場での声は、間口を広げたこの新しい取組みが、

“震災時の体験やその後の道のりを忘れず、伝え、これからの災害への備えに活かす”

という私たちの願いを形にできた手ごたえとなりました。 -

想いが三陸沿岸での開催を実現

-

- 第1回のぞうきん展が終わった後、地方紙に小さなコラムが載りました。

それは、作品参加した宮古市在住の山内理恵さんのお話でした。

震災当時は愛知の大学に通っており、地元を襲う津波をテレビで見るしかなかった山内さん。ショックと、地元への想いと、実際には津波を経験していないという現実の乖離が、知らず知らずに自分を責めるようになっていたのでしょう、ボランティア活動などでかかわろうとすると、足がすくむ、手が震える、息が苦しくなる…などの症状に襲われたそうです。

無力さに傷つきながら、地元の復興にかかわることができなかった日々。そんな中で転機があり、宮古市の地域交流センターに勤め始めてほどない頃、ぞうきん展の作品募集を目にしたのでした。

「自由度の高いこのような活動なら自分でもできるかもしれない」。

そんな考えだったのが、ぞうきんを縫い上げた時、震災直後の、そして今の自分の想いを知る機会であったことに気づいたとのこと。

このぞうきん展を自分の手で宮古でも開催したい、という山内さんの願いがコラムに書かれていました。

それは、もっと多くの被災者の方々に届けたいのに、実現の手段を見つけられないジレンマに陥っていたところに指した光のようでした。山内さんと、お勤め先である「うみマチひろば」さんの全面協力を得て、第2回からは盛岡市と宮古市の2ヵ所開催になりました。

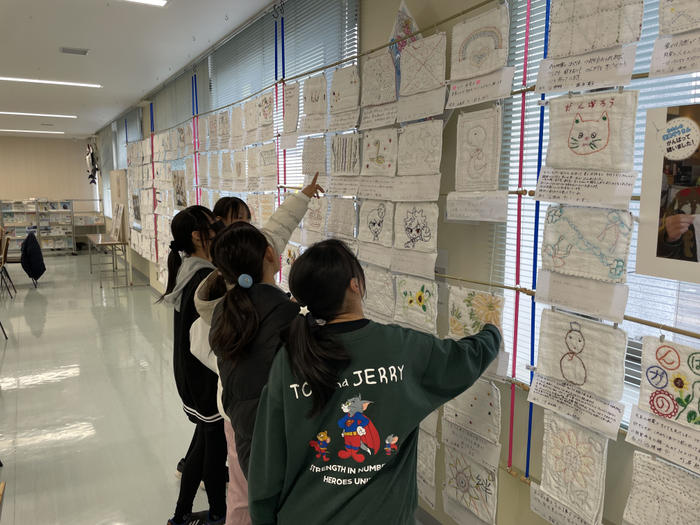

宮古市の会場では、励まされたという多くの声、震災を知らない、震災を伝えていかなければいけない小学生たちが見入っている様子が、このぞうきん展の意義をさらに深めてくれました。 -

-

岩手から能登へ 能登から岩手へ

- 2024年1月には能登半島地震が起き、甚大な被害がもたらされました。

第3回のぞうきん展には、能登への想いを形にした作品、そして能登で被災した方々からの作品も多数寄せられました。 -

- 東日本大震災の枠組みを超えた広がりへ…その願いは着実に形になってきました。

-

続けていくことの難しさ

- ご縁の広がりは続きました。

「次の第4回は学年全体で取組みたい」という沿岸の高校や、「生徒が縫い手さんに震災体験を話してもらったり、直接縫い方を教わったりということもお願いできないか」という中学校からのお申出をいただいたのです。

未来に向け、次世代へつないでいくという役割が、自分たちが思っている以上に地域に根付いてきていたのでした。

ただ…

実は第1回からここまで、開催費用は岩手県からの補助金に支えられてきました。

しかし、震災から15年、節目という位置づけで、今年度は上限額が大幅に削減となってしまったのです。

さらには、この補助金の枠自体が終わってしまうことがすでに決定しております。

“震災時の体験やその後の道のりを忘れず、伝え、これからの災害への備えに活かす”

ぞうきん展の継続開催、そして次世代へと記憶と想いを継承していく活動は、時間の経過とともにより一層大切になってきていると強く感じています。

そこで、クラウドファンディングにてみなさまのお力をお借りしたいと考えました。 -

資金の使い道

- 全国のみなさまとともに紡いできた「わたしの復興ぞうきん展」。

回を追うごとに新たなご縁が生まれ、新たな役割も少しずつ担えるようになってきました。

次の第4回の開催にあたっては、次世代へと記憶と想いを紡いでいくための新たなチャレンジも計画しています。

その実現のために、ぜひともお力をお貸しいただけませんでしょうか。 - みなさまからご支援いただいた資金は、第4回わたしの復興ぞうきん展の開催に係る費用として以下の内容で活用させていただきます。

〈支援金活用内訳〉

ぞうきん展作品用材料費:3万円

材料・作品送料:5万円

多くの方にこの展示会を知ってもらうための費用(DM・チラシ・ポスター代):5万円

復興ぞうきん縫い手による震災語り部・ぞうきん縫い教室実施のための交通費:2万円

多くの方のご賛同をいただけますことを心より願っております。 -

私たちについて

- 私たち「一般社団法人SAVE IWATE」は、東日本大震災の被災地支援を目的に2011年3月に岩手県盛岡市で設立された、民間の復興支援団体です。

もりおか復興支援センターの運営、手しごとを通した支援など、被災された方々へのさまざまな支援活動を現在に至るまで続けて参りました。

「わたしの復興ぞうきん展」を含む「復興ぞうきんプロジェクト」はその活動の一つです。

縫い手・SAVE IWATE担当スタッフ・ボランティアスタッフが「復興ぞうきんチーム 紡ぎ組」として一体となり活動しています。

また、全国各地の自然災害時には現地に赴き、炊き出しやボランティアのサポートなど、これまでの経験を活かす活動も行っています。そこから、全国規模でさまざまなつながりを持つようにもなりました。

被災された方々の過去、現在、未来に寄り添った支援活動を大切にしている団体です。